Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха), апостола Фомы

В восьмой день по Пасхе как окончание Светлой седмицы следует особое торжество, называемое Антипасхою, что означает в переводе "вместо Пасхи", или вторая Пасха.

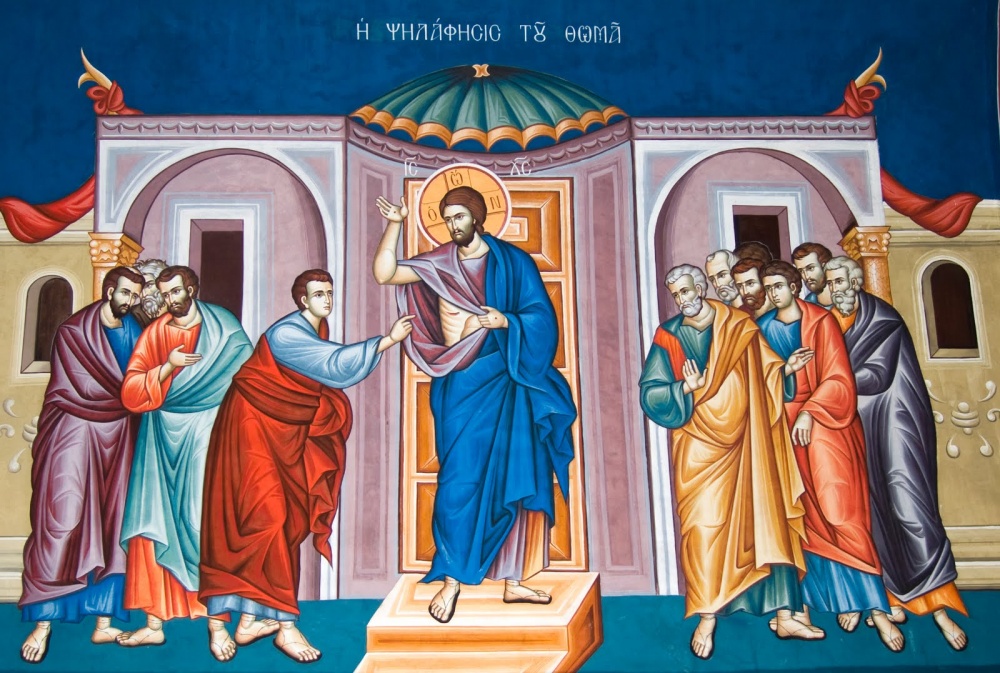

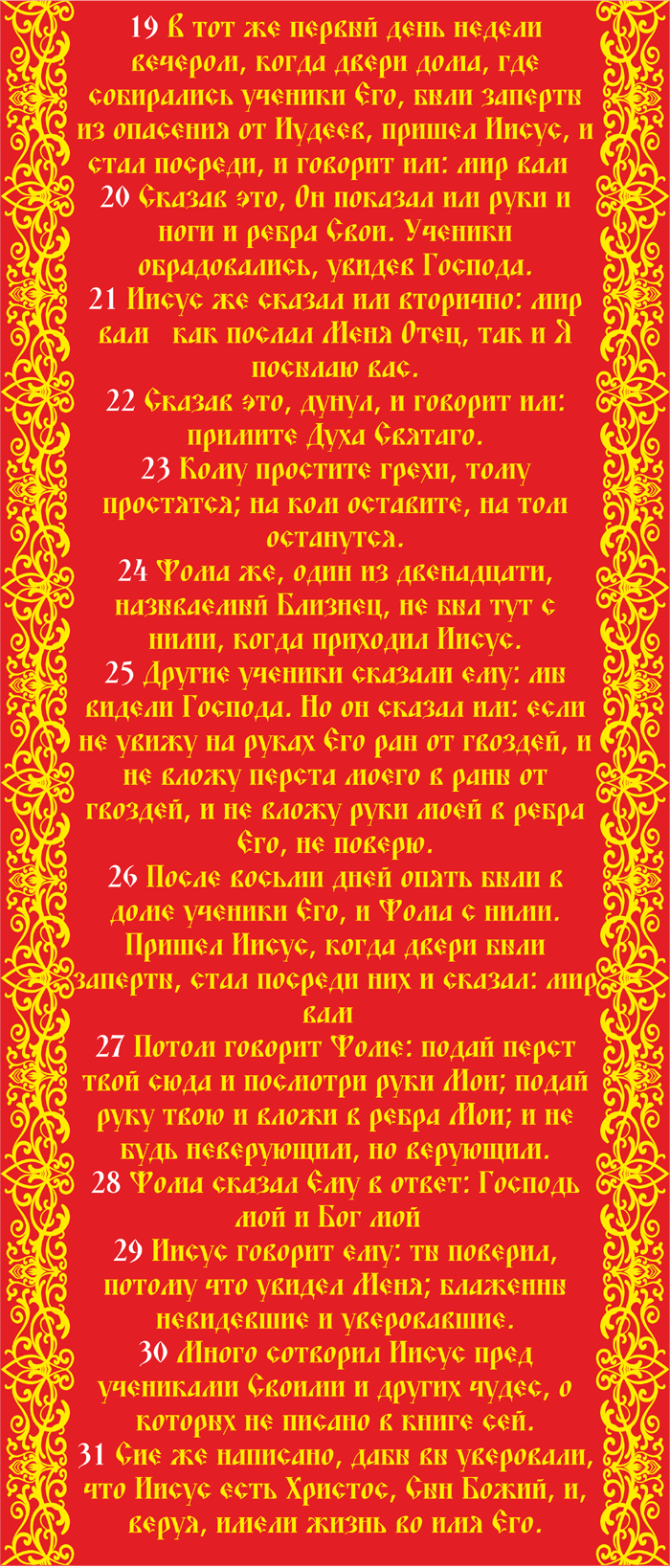

В восьмой день Святая Церковь также вспоминает явление Воскресшего Господа апостолу Фоме, который отказывался верить в Воскресение Христа. В этот день Господь вновь явился своим ученикам, в особенности апостолу Фоме, чтобы убедить его Своими ранами, что именно с Ним встречались все свидетели Его Воскресения.

Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Антипасхи, или Фомина воскресенья. В народе этот день называется Красной горкой. Название Антипасха означает «вместо Пасхи», или «противоположный Пасхе», но это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи.

С древних времен окончание Светлой седмицы празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. Также этот день называют Фоминой Неделей в воспоминание о чуде уверения апостола Фомы.

Крестная смерть Христа произвела на апостола Фому невероятно удручающее впечатление: он словно утвердился в убеждении, что утрата Его невозвратна. На уверения учеников о воскресении Христа он отвечает: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю" (Ин. 20:25).

На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его невысказанную просьбу. В Евангелии не говорится, осязал ли действительно Фома язвы Господа, но вера возгорелась в нем ярким пламенем, и он воскликнул: "Господь мой и Бог мой!". Этими словами Фома исповедал не только веру в Воскресение Христово, но и веру в Его Божество.

По Церковному Преданию святой апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии, запечатлев проповедь Евангелия мученической смертью. За обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) он был заключен в темницу, претерпел пытки и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу.

Начиная с Фоминого воскресенья в Православной Церкви после длительного великопостного перерыва возобновляется совершение Таинства венчания. На Руси именно на этот день, Красную горку, приходилось больше всего свадеб, устраивались гуляния, сватовства.

Проповедь митрополита Сурожского Антония. Фомино Воскресенье.

Проповедь святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Слово в Неделю о Фоме.

Проповедь святителя Димитрия Ростовского. Поучение в неделю Фомину. «Показа им руце и нозе, и ребра Своя» (Ин.20:20)

Проповедь митрополита Макария (Булгакова). Слово в неделю Антипасхи или Фомину.